Ogilvy & Mather 集團的副董事長羅里・薩瑟蘭(Rory Sutherland)在《Behavioral Scientist》上的一篇文章,提出了一個很有趣的觀點:他挑戰了社會普遍認為「越快越好」的假設,應該嘗試探索可能性,而不是一下子就跳到結論。

例如,大多數購買火車票的應用程式,都是基於「使用者一定很趕時間」的前提,設計出自動提供最短路徑的邏輯與演算法。然而,他指出,其實很多人是享受通勤時間的。特別是男性,似乎對下班回家的時間特別珍惜。一些經濟學家也觀察到,人們往往會選擇住在比「最短通勤距離」更遠一點的地方,目的是讓通勤成為一種時間上的「緩衝」,事實上,我們其實是喜歡這段能放鬆的過渡時間的。

等待的本質也常常被誤解。人們常說「不喜歡等計程車」,但真正讓人不安的其實不是「等待時間」本身,而是「不確定計程車什麼時候會到」。我們的日常服務多半都在優化時間與速度這些可量化的面向,卻忽略了處理「不安」這種情緒層面的需求。

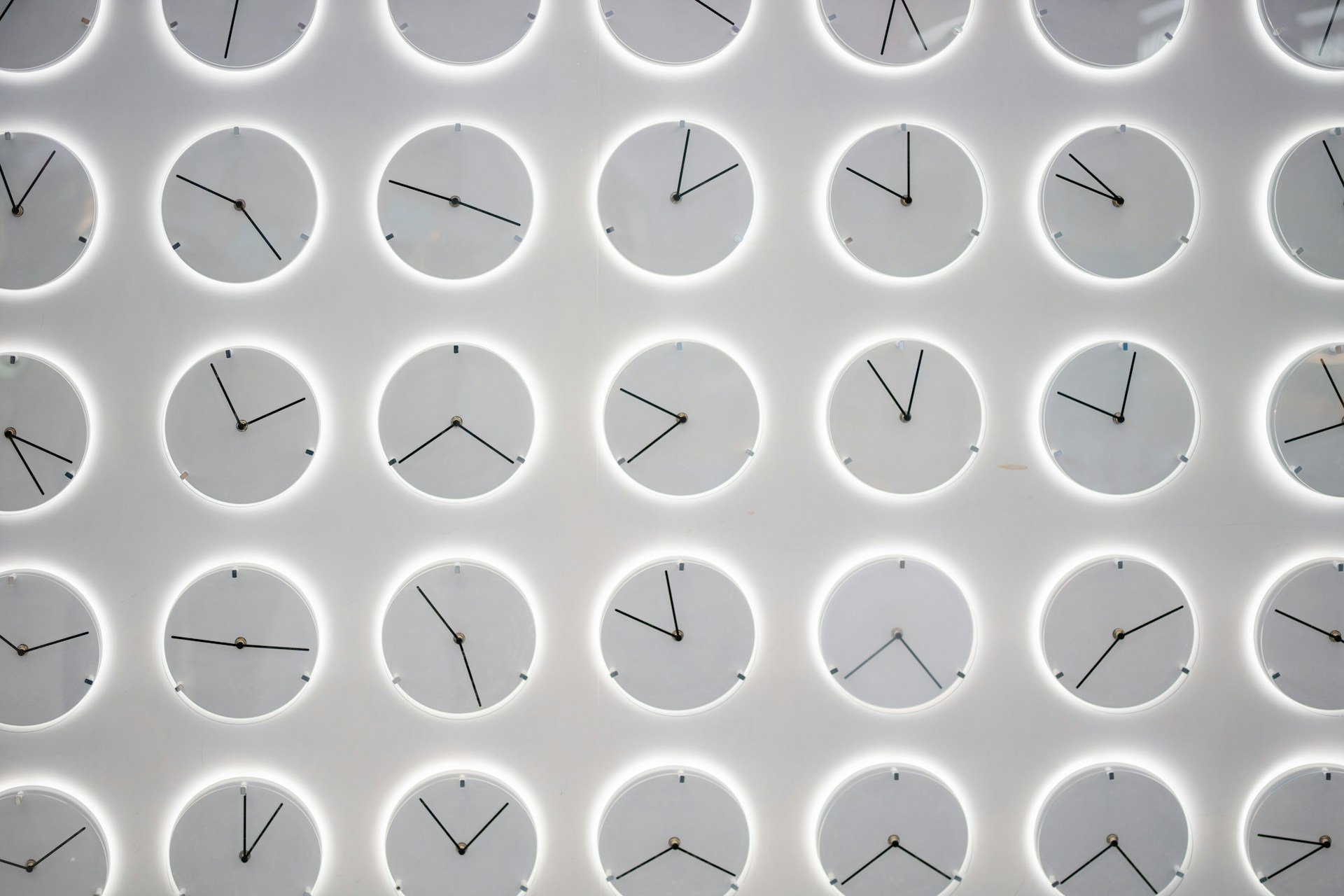

薩瑟蘭還提出一個令人省思的觀察。節省時間或提高效率的科技,起初都只是「可選擇的方便工具」,但一旦普及,就會變成「社會規範」甚至「不得不接受的慣例」。例如 Zoom、Slack、即時通訊工具等,一開始被視為便利的溝通工具,現在卻成為使用者「必須隨時回應」的壓力來源(未來 AI 也可能成為學習與工作的「預設工具」)。德國社會學家哈特穆特・羅薩(Hartmut Rosa)在著作中提到,現代社會的「加速化」,雖然為我們創造了前所未有的選擇與效率,卻也同時留下了「永遠覺得不夠好」的不滿與焦躁,會成為社會基本問題。

最後,薩瑟蘭提出一個發人深省的概念:慢的人工智能(Slow AI)。我們總假設與 AI 的互動一定要「即時反應」,但他問道:「如果我們請 AI 在未來三、四個月內,幫我慢慢蒐集去希臘度假的點子,會發生什麼事呢?」——這種慢速互動的想像,顛覆了我們對 AI 的既定期待。

也許我們應該為「深度思考」與「真正的對話」保留更多時間,就跟我們在意的那些變化一樣,短時間可能看不出什麼差異,但深度思考一下,會發現更多。