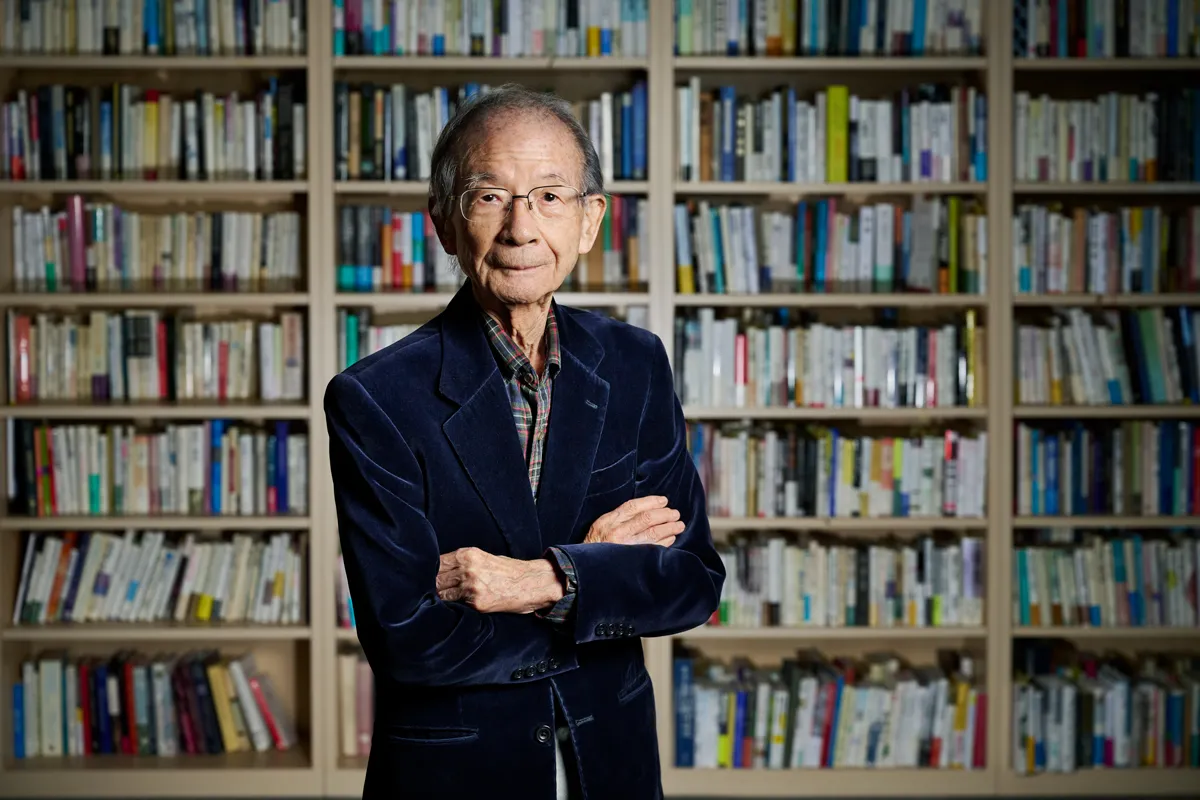

當大家仍在過年的時候,一橋大學榮譽教授、日本著名的全球管理學者野中郁次郎教授於 2025 年 1 月 25 日與世長辭。 享年 89 歲。

可能因為台灣管理學界長期受到美國文化,或者說西方管理思維已經很深,對於日本為主的中小企業,尤其是品牌、經營與文化相關研究比較不這麼熟悉。野中教授逝去的新聞,我也是看新聞才得知,中文資料實在非常少。

我過去分享過「知識創造企業」,正是野中教授的名著之一。或許我也是錯的,當野中教授的思考已經影響許多層面,擁有世界級的影響力,野中教授的思考邏輯非常適合台灣.日本同為資源不足的台灣島國經濟,現在看起來已經走向不同道路,根源卻十分相似。

我想,就以此文簡單介紹野中郁次郎教授的生平,紀念他不凡的貢獻。

野中郁次郎並不是所謂的學術精英。 在太平洋戰爭期間,他上小學四年級時,被疏散到一個地區,在那裡被一架美國戰鬥機擊落,險些送命。 當時,他看到控制飛機的駕駛員莞尔一笑,這激起了他報仇的欲望:「哪天看我的,我一定要打敗他」。

早稻田大學畢業後,他曾在一家私人公司工作,日本落後於美國的管理方法讓他感到威脅,於是決定到美國攻讀企業管理。加州大學柏克萊分校博士畢業後,他回到日本,並在 37 歲時成為一所私立大學的講師,作為一名管理學者,他的起步算是「遲」的。60 歲時,他發表了日本獨創的「知識創造理論」,贏得了國際聲譽和好評。爾後,野中教授與竹內博隆(現任一橋大學榮譽教授、國際基督教大學校長)教授合著一篇有「創造知識的公司(The Knowledge Creating Company)」一書,成為全日本管理學的聖經。

知識創造理論的基礎是:新知識是通過主觀隱性知識(思想、想法、經驗知識等)與客觀正式知識之間的相互轉化過程而創造出來的,前者無法用文字或數字表達,後者則可以網絡表達。當時,產品開發通常遵循中繼系統,每個部門將接力棒從設計傳給製造部門,但在Fuji Film、Honda和其他受訪公司中,發現每個部門幾乎不是上下游關係,而是強調協同合作。野中教授將這種情況比作橄欖球的衝刺(scrum),引起了很大的轟動,之後 Scrum 被軟體業當作敏捷開發的架構,本質上也是一種中繼系統(但是文化層面卻被忽略)。

順帶一提,野中教授的博士課程設有第二主修,碰巧選擇了社會學,雖然不在他的興趣範圍內,但似乎是最營養的學分。 事實上,他並不知道伯克萊的社會學是全美最高水準,他需要在講座上與社會學博士班的研究生競爭,並達到一定的水準。然而,通過正面抓取社會學主題-理論建構的方法論,野中教授事後回想,我得以培養建構自己的管理理論的知識和能力,跟第二主修有極大的關係。

巧合的必然性。

回顧野中教授的一生,這樣的字眼浮現在腦海中。他作為管理科學家,他的腳步是由無數的巧合堆砌而成的,每一次,他都迎難而上,通過自己的意志和行動,將偶然事件轉化為自己的必然。這種巧合與必然的螺旋式上升,引發了下一次的巧合。

他最喜歡說的一句話是:我的存在就是一個網絡。

野中先生將人文學、自然科學、商業和經濟學研究人員的發現融入他的理論建構中。 其中一位研究人員,熱力學家 Ilya Prigogine,將熱力定律應用於人類生態學,解釋人類可以透過自己的意志,將偶然事件轉化為必然。 他說,當人處於新奇的狀態時,最能夠主動形成秩序。

時間對每個人來說都是以相同的速度流動,而這些流動的交點通常是由偶然性所支配。 然而,在野中的例子中,他所傳達的獨特概念,卻吸引了可能從來沒有交集的人們的時間流。 就像命中注定一樣,他能夠在對的時間遇到對的人。

自我意志能夠決定網絡型態,這是我聽過最浪漫,但也最實際的人生建議。一路好走, 御霊のご平安をお祈り申し上げます。